Ah, wunderbar, die Diskussion über Digitales in Schulen ist in vollem Gange. Gestern hatten wir einen schönen Artikel bei ZEITonline, gerade hat Bundesbildungsministerin Wanka ein 5-Mrd.-Programm für die digitale Ausstattung von Schulen gefordert und heute meldet sich der Lehrerverband zu Wort.

Es gibt wie erwartet Widerstände: Soll „das Digitale“ als Pflichtfach Informatik eingeführt werden? Ist nicht Singen im Unterholz viel wichtiger für die Entwicklung von Kindern? Welche Inhalte sollen rausfliegen, wenn jetzt dieses ganze Digitalgedöns reinkommt? Sitzen die Kinder nicht sowieso schon genug vor „der Kiste“ resp. vor „dem Ding“ (aka Smartphone)? Löst sich alles in Wohlgefallen auf, wenn die bockigen alten Lehrer*innen erst alle weggestorben sind und wie von selbst nur noch Digitalenthusiast*innen nachwachsen?

Was mir zu den einzelnen Punkten derzeit so durch den Kopf geht:

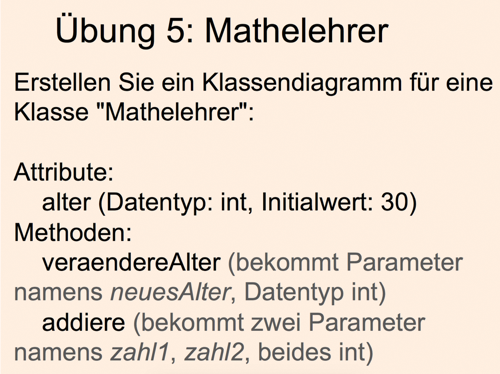

Pflichtfach Informatik: Ich halte es für unbestritten, dass wir informatische Grundprinzipien, algorithmisches Denken, das Zerlegen von alltäglichen Abläufen in kleine Unterabläufe, schon in der Grundschule vermitteln sollten. Die Abfolge von Tanzschritten ist genau genommen schon ein Algorithmus. Man kann Kinder bereits im Kindergarten dazu auffordern, sich nach Alter/Größe/Haarfarbe sortiert aufzustellen – und wird dabei Zeug*in eines laufenden Algorithmus, ganz ohne Computer, Bildschirm oder Code. Das kann man sogar singend im Unterholz tun. Das große Problem eines „Pflichtfachs Informatik“ ist die Barriere, die diese beiden Begriffe aufbauen. Bei Pflichtfach denke ich – ganz Kind meiner Zeit – an einen separaten Block von Inhalten, der einen anderen separaten Block von Inhalten verdrängen muss. Nicht gut in der Diskussion und nicht gut in der Denke. Der zweite Begriff „Informatik“ lässt mir spontan den Geruch diverser Weichmacher aus Nadelfilzteppichböden und Batterien von hellgrauen AT-Gehäusen in die Nase steigen. Das Pfiffigste, was meiner Erfahrung nach im Fach Informatik gefordert wurde: Bilde eine Klasse „Mathelehrer“ und zeiche ein Klassendiagramm dazu. Na danke!

Dennoch gibt es auch wichtige Aspekte, die für ein „Pflichtfach Informatik“ sprechen: Wenn junge Menschen, die sich an die Uni begeben und dort vielleicht Informatik auf Lehramt studieren möchten, später keinen Job finden, weil Wahlkurse in ihrem Fach an gefühlt 90% der Schulen nicht zustande kommen, dann enstcheiden sich diese jungen Menschen wohl eher dafür, Deutsch oder Mathe auf Lehramt zu studieren. Die Folge: Alle Inhalte, die tatsächlich nur in der Informatik gelehrt und erforscht werden, bleiben auf der Strecke. Das einzige, wessen ich heute als Informatiklehrer sicher sein kann: Du bist alleine für das Netzwerk von 1000 Schüler*innen und einer Handvoll Kolleg*innen verantwortlich. Ich übertreibe. Aber nur ein bisschen.

Singen im Unterholz: Kinder sollen um Gottes willen gerade nicht in den unsäglichen Computerräumen der 80er und 90er Jahre verblöden. Aber wenn sie schon in den Wald gehen, kann man ihnen doch ein paar Sensoren und ein

einfaches Board mitgeben. Man kann sie Dinge messen lassen, Farbwerte zum Beispiel oder Schritte, vielleicht die Feuchtigkeit in einem Blumentopf. Wenn wir informatisches Wissen wie früher vermitteln („Hier ist der vi-Editor, jetzt lernen wir erstmal fünf Stunden, wie wir aus dem Shiceding wieder rauskommen!“) werden Kinder sicher weniger im Unterholz singen. Wenn wir das neu machen, werden sie sich informatisches Wissen ganz nebenbei aneignen. Das Rot der Schulmauer ist ein ganz anderes als das Rot der Fußnägel meines Lehrers, das kann ich in den Messwerten des Sensors genau erkennen.

Als wir die Tinkering Kurse in der Grundschule gemacht haben, wurde das ganze erst richtig spannend, als wir die Kinder gebeten haben, einer LED, die da nun so sinnlos auf dem Papier leuchtet, eine Bedeutung zu geben. Wenn wir mit der Bedeutung anfangen und uns fragen, wie wir diese informatisch abbilden, geht dem zu 99% eine sinnliche Erfahrung voraus. Das schöne dabei: Die Kinder machen nicht nur die sinnliche Erfahrung, sondern sie hinterfragen sie auch gleich und erhalten eine Erklärung dazu. Ich finde, schöner kann man sich die Welt um sich herum kaum erschließen.

Welche Inhalte sollen für das Digitalgedöns rausfliegen? Wenn wir algorithmisches Denken als etwas verstehen, was uns zusätzliche Ausdrucksmöglichkeiten an die Hand gibt, müssen wir meiner Einschätzung nach nicht besonders viel von den alten Inhalten wegwerfen – wir müssen sie nur anders vermitteln. So wie Kinder heute ganz selbstverständlich Dinge aufschreiben sollen, könnten sie andere Dinge ganz selbstverständlich in eine Abfolge von Schritten bringen. Das ist dann schon ein Algorithmus, aber ich sage bewusst „Abfolge von Schritten“: In der allgemeinen Wahrnehmung ist ein Algorithmus etwas magisches, geheimes, was in nicht zu öffnenden Gehäusen Dinge tut, die wir nicht verstehen und nicht beeinflussen können. Aber genau diese Wahrnehmung ist ja gerade die falsche. Wenn wir es richtig anpacken, holen wir die Algorithmen aus ihren Gehäusen und gestalten sie – und machen die Erfahrung, dass sie dann genau das tun, was wir wollen. Übrigens eine Erfahrung, die mich jedesmal aufs neue völlig euphorisiert und imho das Zeug dazu hat, Kindern mit geringem Selbstbewusstsein (z. B. aus sozialen Gründen) ein gerüttelt Maß an Selbstvertrauen zu schenken.

„Die Kiste“ und „das Ding“: Wer nicht versteht, dass auf dem Display eines Smartphones höchst wichtige Dinge ablaufen, wird weiterhin denken, dass Kinder offenbar völlig bescheuert sind, weil sie auf eine tote Mattscheibe starren. Ein Smartphone ist aber kein Stück Holz. Es öffnet ein Fenster auf eine ungeheure Zahl höchstkomplexer und höchst wichtiger Dinge: Freundschaften, Wissen, Hilfe, Hilfsmittel, Organisation, Experimente, Gleichgesinnte, Straßenkarten, Wettervorhersagen… (you name it!). Wenn ich als Lehrer*in, als Vater oder Mutter, nicht begreife, was in so einer „Kiste“ vor sich geht, werde ich es schwer haben, damit um die Aufmerksamkeit der Kinder zu konkurrieren. Der einfachste Weg in die Aufmerksamkeit der Kinder ist übrigens, selbst in „dem Ding“ stattzufinden, und sei es nur mit einem Rätsel, dessen Lösung das WLAN-Passwort freigibt. Der Gedanke, dass Kinder sich zu wenig bewegen würden und sich sozial isolieren könnten, entspringt ebenfalls dem nicht sehr attraktiven Bild, das wir uns in der Vergangenheit von all dem Digitalen gemacht haben: Herumsitzen in ungesunder Körperhaltung in einem Raum ohne Tageslicht. Inzwischen laufen die Kinder aber mit Pokémon Go in Massen kilometerweite Strecken und tauschen sich darüber aus. Meine Söhne spielen Wii U online mit ihren Schulfreund*innen und sprechen darüber am nächsten Tag auf dem Schulhof. Sie wechseln sich vor der Konsole ab, wenn nicht genug Controller für alle da sind oder sie spielen gemeinsam. Dabei bewältigen sie höchst wichtige und komplexe soziale Herausforderungen: „Ich will ganz unbedingt dieses Level noch mal versuchen, beinahe hätte ich es geschafft, aber jetzt soll ich den Controller abgeben. Ich weiß, dass der andere eigentlich gerade dran ist, so haben wir’s ja abgemacht, aber ich beginne zu argumentieren und vielleicht lässt sich mein kleiner Bruder ja auch darauf ein. Lässt er nicht, was mach ich nur?“ Manchmal komme ich, der Vater, dann rein und muss helfen einen solchen Konflikt zu lösen, immer öfter ist das nicht mehr erforderlich.

Bockige alte Lehrer*innen und nachwachsende Digitalenthusiast*innen: Nur zweimal mit Lehrer*innen gesprochen, wird sofort klar: Das hat mit dem Alter nichts zu tun. Es gibt junge Lehrer*innen, die gerade frisch von der Uni kommen und alles das, was ich oben beschrieben habe, für nichtig halten und lieber paukenpaukenpauken wollen. Auf der anderen Seite stehen aufgeschlossene ältere Semester, die Tablets ausprobieren, Flipped Classrooms veranstalten und Internetrecherchen sowieso bereist täglich nutzen. Der Knackpunkt dabei ist, dass einige sich die Freiheit nehmen, Dinge eigeninitiativ auszuprobieren, die sie nicht an der Uni gelernt haben, andere lieber dabei bleiben, was ihnen beigebracht worden ist. Wenn mich eine Materie überfordert, bin ich nicht in der Lage, diese Materie anderen zu vermitteln, schon gar nicht Kindern, die zusätzlich noch besondere didaktische Fähigkeiten erfordern. Wir müssen Lehrer*innen die Dinge beibringen, die sie vermitteln sollen, so unspektakulär, so einfach, so schwierig. Aber wie schaffen wir es, dass Lateinlehrer*innen genug informatische Fähigkeiten haben, um zusammen mit Schüler*innen einen Consecutio-Temporum-Algorithmus programmieren zu können? Eine Frage an die Lehre*innen-Ausbildung einerseits, an das grundsätzliche Selbstverständnis andererseits: Wenn ich bereits in der Grundschule in der ersten Klasse begriffen habe, dass sich beinahe alles in Abläufe zerlegen lässt, dann später begriffen habe, wie mehrere Abläufe miteinander in Beziehung stehen und in Beziehung gesetzt werden können, wenn ich dann noch später gelernt habe, Abläufe zu modellieren, so wie ich gelernt habe, dass Schrift aus Buchstaben besteht, dass ich einen Text wie eine Pressemeldung, einen Essay oder wie einen Tweet verfassen kann, dann wird es auch vielen jungen und den zukünftigen älteren Lehrer*innen viel leichter fallen, genau so etwas zu tun. Also z. B. einen Consecutio-Temporum-Algorithmus zu programmieren und ihn Consecutiotemporummsmotor zu nennen.

Ich bin mir nicht sicher, was ich mit all dem sagen will, aber es geht glaube ich in die Richtung von „wir wollen niemandem etwas wegnehmen“ und „wir müssen auch niemandem etwas wegnehmen“. Wir wollen es nur anders machen. Dafür aber ziemlich anders. Aber es ist eigentlich nicht so schwer, es anders zu machen. Wenn wir alles auf einmal anders machen wollen, dann erscheint es viel, wie ein unüberwindbarer Berg von Dingen, die ich noch nie gehört habe. Aber wenn wir, ganz Beppo Straßenkehrer – ein Schritt, ein Atemzug, ein Besenstrich – erst einmal damit anfangen, eine LED an eine Knopfzelle zu halten, dann geht’s.